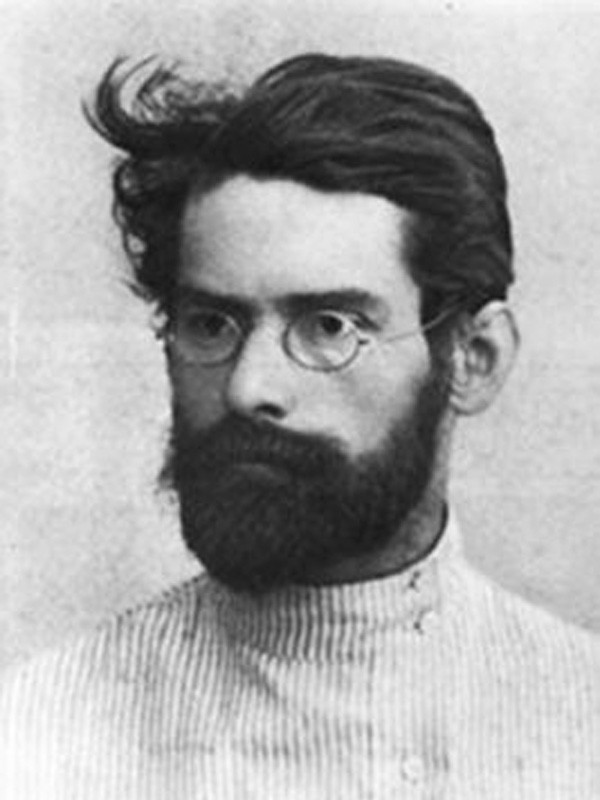

145 лет назад, 10 марта (22 марта) 1880 года, в городе Борисоглебске, Тамбовской губернии, родился мальчик, которому суждено было стать одним из крупнейших мастеров русского искусства первой половины ХХ века, выдающимся мастером индустриального пейзажа, одним из деятельных членов знаменитого объединения «Бубновый валет», членом объединения «Московские живописцы», Заслуженным деятелем искусств РСФСР, членом-корреспондентом Академии художеств СССР. Этим мальчиком был Александр Васильевич Куприн.

Борисоглебское детство и отрочество Саши Куприна было поистине счастливым: отец работал учителем истории и географии в Борисоглебском уездном училище, мама занималась домом и хозяйством, в свободное время все домочадцы посвящали себя творчеству - либо пели, либо рисовали, либо музицировали. И маленького Сашу с раннего детства в равной степени интересовали и музыка, и изобразительное искусство. Музыку он не только любил, но и пробовал сам сочинять.

В 1889 году Саша Куприн поступил в Борисоглебскую Александровскую мужскую гимназию, где его способности к рисованию заметил и начал развивать учитель рисования Н.А. Евсеев, который учился в Московской школе живописи И.И. Левитаном, А.Е. Apxиповым, М.В. Нестеровым. Все годы обучения в гимназии (с 1889 по 1893 годы) Н.А. Евсеев был наставником Александра Васильевича Куприна.

В 1893 году семья переезжает в Воронеж, где Саша совмещает обучение в гимназии и в вечерних классах бесплатной школы живописи и рисования при Обществе любителей художеств, где его педагогами были Л.Г. Соловьев и М.И. Пономарев.

Когда Александру Куприну исполнилось шестнадцать, семью постигло горе: умер отец. Чтобы содержать себя, юноша поступает конторщиком на Юго-Восточную железную дорогу, но занятия живописью не оставляет.

Выставки передвижников, которые проходили в Воронеже, произвели на него очень большое впечатление, еще сильнее утвердив в желании стать художником.

Конечно же, энергичный молодой человек Александр Куприн мечтал поступить в Академию художеств, но ему это не удалось. И в 1902 году он поступает в частную школу академика живописи Льва Дмитриева-Кавказского в Санкт-Петербурге.

В 1904 году он переезжает в Москву, где постигает азы живописи у К.Ф. Юона и И.О. Дудина. Проучившись в студии два года, А.В. Куприн переводится в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Сначала его приняли в фигурный класс, а с 1 января 1907 года его перевели в натурный класс, где преподавал К.А. Коровин. Однако через месяц, заболев туберкулезом, по настоянию врачей он был вынужден уехать в Крым.

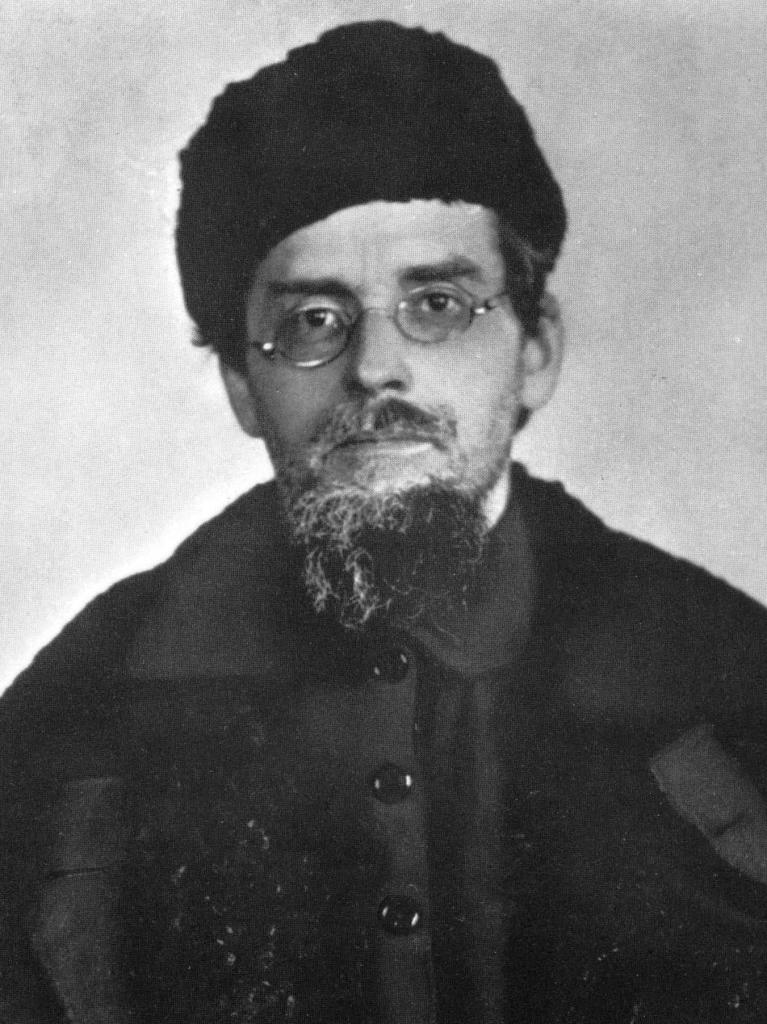

Поиски себя, формирование себя как художника шло постоянно. Но все началось в 1908 году, когда после года лечения в Крыму А.В. Куприн вернулся в Москву и оказался в самом центре событий художественной жизни страны: выходили новые художественные журналы, открывались новые памятники (памятник Н.В. Гоголю работы Н. Андреева, памятник Александру III работы П. Трубецкого, памятник первопечатнику Фёдорову И. работы С. Волнухина); ежемесячно только в Москве открывались две-три значительные художественные выставки; вместе с отечественными художниками выставлялись представители новейших художественных течений.

В 1908 году московские меценаты привезли в Россию новую французскую живопись. Она настолько вдохновила русского художника, что в этом же году он начал писать и выставлять произведения в духе импрессионистов, постимпрессионистов и кубистов. А.В. Куприн писал в своих воспоминаниях: «… впервые перед моими глазами мелькнул сильный свет - то Щукинская галерея, галерея Морозова, общение с Ларионовым и «Золотое руно». Впервые я увидел …Моне, Сезанна, Ван Гога, Гогена, Матисса, Дерена, Брака, Пикассо, Руо, Поля Синьяка, Грена и др. Эта живопись, эта свежая струя дала мне возможность легче дышать. Это была струя кислорода, или, вернее, большой поток свежей, горной, чистой, как хрусталь, воды».

В 1910 году А.В. Куприн был вынужден уйти из Московского училища живописи, ваяния и зодчества и с тех пор на много лет с головой окунуться в эксперименты.

В этом же году в Москве состоялась выставка авангардистов «Бубновый валет». Необычным было не только название, но и сами картины: они будто бы ломились от изобилия красок, широких живых мазков, необычных ракурсов и фантазий художников. И.И. Машков говорил, что «название нравилось большинству участников этой выставки тем, что оно вызывало в тогдашнем московском сытом мещанстве, и купечестве, и дворянстве чувство удивления и изумления».

А в следующем году группой молодых непокорных художников было организовано общество живописцев-авангардистов «Бубновый валет», одним из учредителей которого стал и Александр Куприн.

Художников этого общества объединяли неприятие консервативных традиций академизма и передвижничества, свобода творчества и стремление к «новому искусству». Даже модерн и символизм, течения в то время самые новые, воспринимались в этом кругу весьма критически, предпочтение отдавалось футуризму и кубизму.

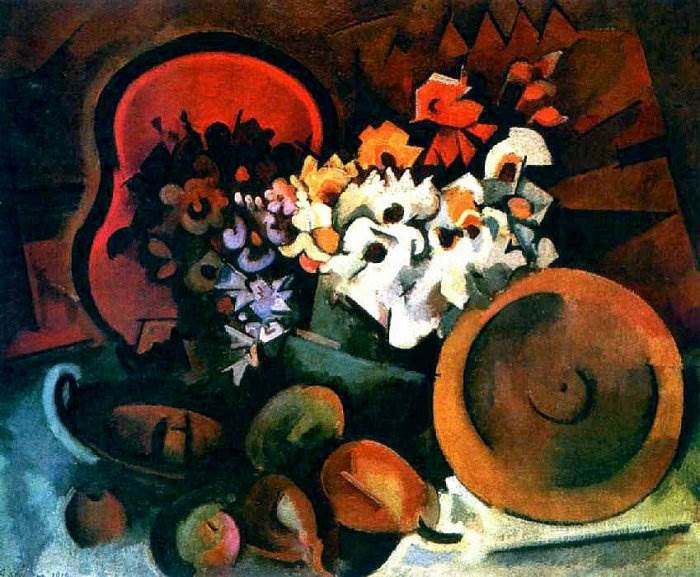

Самого А.В. Куприна называли «тихим бубновым валетом» потому, что он не увлекался эпатажностью, а последовательно утверждал в своих натюрмортах самостоятельную значимость каждой вещи, стремился разрешить волновавшие его проблемы взаимоотношения формы, цвета и общего конструктивного построения композиции.

С раннего периода творчества натюрморты были излюбленным жанром А.В. Куприна. Они обладали удивительной способностью открывать зрителю прекрасное в самых обыденных и будничных вещах.

Далеко не всегда он рисовал их с натуры, а создавал собственные композиции, кропотливо выбирая цветы, плоды, подбирая к ним предметы быта, часто используя бутафорские предметы.

На холстах он нередко использовал крупный план, стремясь представить обычные предметы в необычных оттенках или неожиданном композиционном решении. Его работы отличали яркость красок и энергичная свободная манера живописи. Сначала это были кубистические произведения, позже сменившиеся реалистическим взглядом на мир.

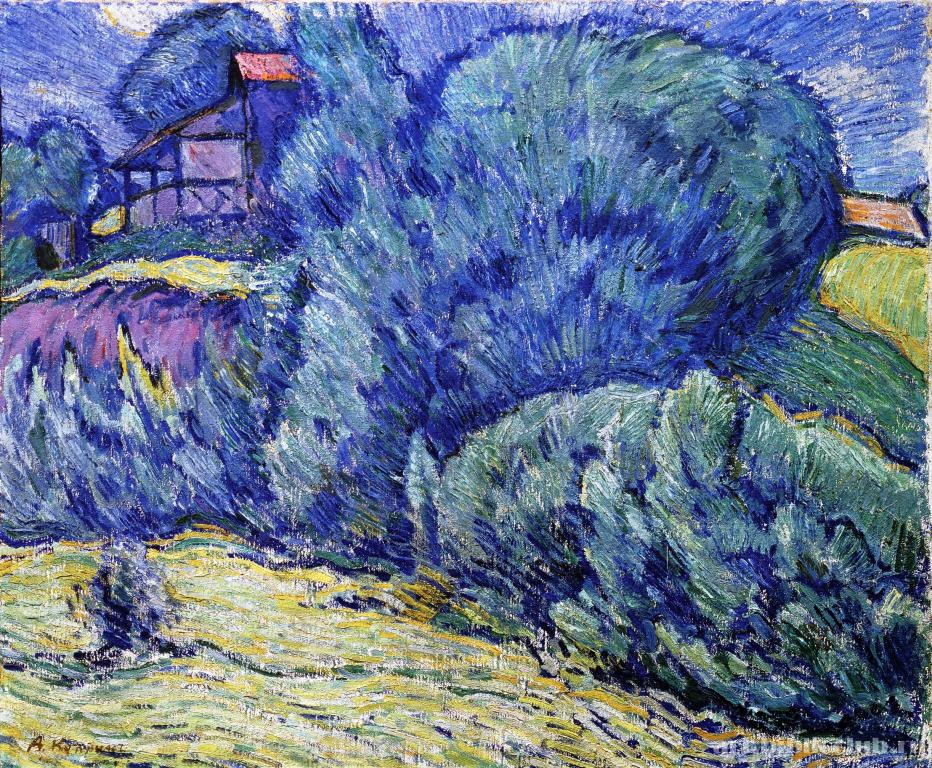

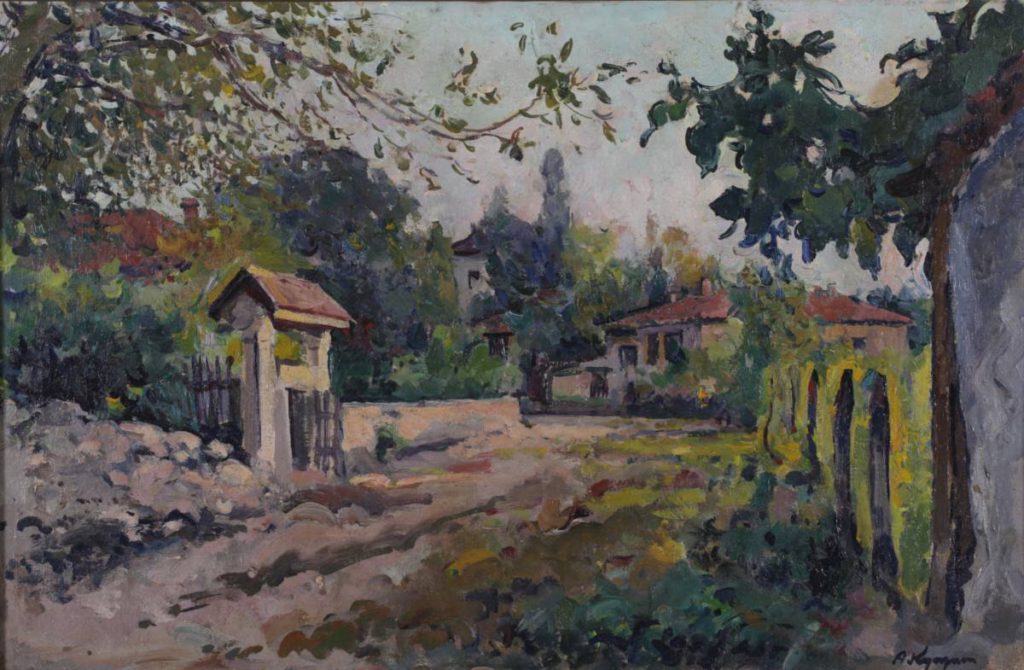

Жанр пейзажа был также любим Куприным А.В.: к нему он обращался и в годы ученичества, и будучи взрослым художником.

С детства А.В. Куприна окружала природа средней полосы России, и, по признанию самого художника, именно воспоминания раннего детства стали основой его художественного видения: «Все кругом как бы улыбалось мне. Я помню пышные пионы, гордость моей матери, розы, декоративные кустарники, гудящих шмелей, барахтающихся внутри лилий и петуний, бабочек, собирающих своими тонкими, спирально изогнутыми хоботками сладкий сок душистых цветов, задорное чириканье воробьев, гнездившихся под карнизами наших окон, наконец, особый звук, когда бондари, наши соседи, набивали обручи на новые кадки и бочки...».

Крымские пейзажи покорили художника необычной, сказочной гармонией и оказались созвучными характеру и интересам Куприна. Он не только писал, но и изучал разные состояния природы. Наблюдая за морем, заметил: «Цвет моря слагается из двух основных факторов - цвета морской воды и бликов на ее поверхности. Чем толще слой воды, тем интенсивнее аквамариновый цвет ее».

В 30-е годы советские пейзажисты, вдохновленные грандиозными преобразованиями, происходящими в стране, стали активно разрабатывать новую область этого жанра - индустриальный пейзаж. А.В. Куприн также отправляется на крупнейшие стройки, стремясь не только запечатлеть героев первых пятилеток, их трудовой энтузиазм, но и постараться передать гармонию природы и человека, вопросы органического слияния промышленных гигантов, созданных руками человека, с природным ландшафтом. Он создает пейзажи металлургического Днепропетровска, угольного Донбасса, нефтяного Баку.

Помимо творческой работы, Куприн А.В. много сил и времени отдавал преподаванию.

Сначала это будет работа в Арбатском частном женском училище, где он в 1916-1918 годах преподавал рисование, затем работа во Вторых Государственных свободных художественных мастерских в Москве, где он, будучи ассистентом К.А. Коровина, в 1918-1920 годах преподавал живопись.

В 1920 году он уезжает в Нижний Новгород, где руководит Нижегородскими и Сормовскими художественными мастерскими.

В1922-1930 годах преподает в Высших художественно-технических мастерских в Москве, в1928-1932 годах - в Текстильном институте, в 1946-1952 годах - в Строгановском центральном художественно-промышленном училище.

В 1922 году Александр Васильевич получит звание профессора живописи театрально-декоративного, а потом керамического отделения ВХУТЕМАСа.

С 1954 года он станет членом-корреспондентом Академии художеств, а в 1956 году удостоен звания заслуженного деятеля искусств РСФСР.

Но на этом не кончился творческий путь художника, всю жизнь неустанно стремившегося к правде и совершенству, смело обращавшегося, не считаясь с предрассудками, к новаторским поискам.

В марте 1960 года на выставке московских художников были показаны его последние работы, написанные для первой республиканской выставки «Советская Россия». Вновь на склоне лет художника увлекли индустриальные мотивы - это были заводские виды, написанные по материалам поездки в Тулу летом 1959 года.

А.В. Куприн был, конечно же, великий труженик. Он оставил огромное наследство - как отмечала К.С. Кравченко, автор альбома-монографии (А.В. Куприн. - М.: Советский художник, 1973), испытав все течения начала ХХ века, А.В. Куприн остался верен реалистическому изображению в искусстве: он был внимателен к эмоциональной выразительности цвета, к строгой конструктивности рисунка, острый интерес к ритмической настроенности композиции, в которой раскрывается закономерность строения предметов, пейзажа. Его творчеству свойственна большая интеллектуальная сила; влюбленный в живую красоту природы, он вдохновляется стремлением проверить разумом свои впечатления, в его искусстве светится огонек творческого, познавательного проникновения в изображаемый им мир.