«Борисоглебск. ХХ век. Начало…»

Посвящена истории уездного города Борисоглебска начала ХХ века.

Посвящена истории уездного города Борисоглебска начала ХХ века.

Для России в целом начало ХХ века было очень успешным. В 1913 году она вошла в пятерку самых развитых государств мира. Главная цель России того времени – модернизация. Страна должна была постепенно прийти к индустриальному обществу. Территориально огромная страна с населением 185 млн. человек (на 1914 год) – как паровоз, набирающий ход, уверенно двигалась вперед.

Российская валюта стала конвертируемой, шло активное строительство железных дорог, столь необходимых для экономического развития страны и повышения ее обороноспособности, в российскую промышленность стали поступать инвестиции крупных западных компаний, значительные изменения произошли в политической, социальной, общественной и культурной жизни страны.

Все эти перемены имеют отношение и к истории города Борисоглебска. Тамбовской губернии. В экспозиции значительное место уделено развитию железной дороги, строительство которой способствовало экономическому развитию и процветанию города. Представлены подлинные документы, фотографии, инструменты и оборудование, реконструкция формы железнодорожного служащего начала ХХ века и многое другое.

Несмотря на то, что экономика Тамбовской губернии в начале ХХ века в целом носила аграрный характер, определенные сдвиги происходят и в развитии промышленности. В губернии насчитывается уже 200 промышленных предприятий, не считая мелких. Производительность труда с 1900 по 1913 года выросла в 4 раза, а число рабочих возросло в 10 раз. Бурно развивается и торгово-промышленный мир в Борисоглебске и уезде: мукомольное, маслобойное, чугунолитейное, винокуренное, мясоперерабатывающее производства и т.д.

Во многих из них произошел значительный технический прогресс. В экспозиции представлены материалы, наглядно раскрывающие эти перемены. Внимание посетителей привлекут такие экспонаты, как пресс для мыла, знаки страховых обществ, продукция борисоглебских предприятий, старинный кассовый аппарат.

Значительные изменения произошли и в медицине, здравоохранении. Представлены фотографии городской и земской больницы, хирургического отделения земской больницы и знаменитого врача Н.Н. Масловского, посвятившего всю свою жизнь служению людям.

Начало ХХ века – время научных и духовных поисков, время открытий. Кажется, само время призвало созидателей, творцов, многие их них были уроженцами нашего города. В экспозиционных зонах представлены материалы об основателе Дарвинского музея А.Ф. Котсе, писателе Н.Г. Бунине - авторе замечательных охотничьих рассказов, творчество которого высоко оценил И.С. Тургенев, и чье имя оказалось незаслуженно забытым борисоглебцами.

Начало ХХ века – это и появление в Борисоглебске первых фотографических заведений, электротеатров, школьного музея, публичной библиотеки: павильонные фотоаппараты, старинные книги и первые экспонаты музея… Целый мир ушедшего прошлого в небольшой, но емкой по своему содержанию экспозиции. Здесь представлены и «легендарные» экспонаты Борисоглебского музея, которые помнит не одно поколение борисоглебцев. Например, колба с заспиртованным двухголовым младенцем, инструменты и личные вещи земского врача Николая Николаевича Масловского и др.

Музейные экспонаты в витринах чередуются с элементами интерактивных зон: «Прибытие поезда на станцию Борисоглебск», «Рассказы охотника из шкатулки».

«Археология Воронежского Прихоперья»

«АРХЕОЛОГИЯ ВОРОНЕЖСКОГО ПРИХОПЕРЬЯ»

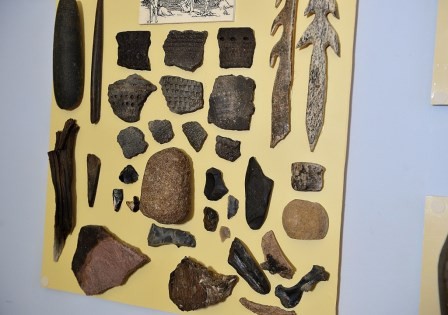

Территория Воронежского Прихоперья, где мы живем, в историческом отношении весьма интересна. Основой экспозиции послужили материалы археологических раскопок.

Самые ранние следы древних обитателей наших мест можно отнести к эпохе верхнего палеолита Он охватывает несколько сот тысяч лет до нашей эры (XV-XX тыс. лет до н.э.). Тогда на обширных просторах бродили мамонты, шерстистые носороги, бизоны, дикие лошади и др. В экспозиции представлены: кости мамонта, череп шерстистого носорога и бизона, обнаруженные на территории сегодняшнего Борисоглебского округа, которые являлись объектом охоты homo sapiens. Можно смело предполагать, что в зоне Воронежского Прихоперья пересекались охотничьи тропы.

Неолит /новокаменный век/ начался VII – окончился IV тыс. лет назад. Это время гигантского скачка в развитии человечества.

Появляется керамика – однотипные, в основном, сосуды с острым или округлым дном, сплошь покрытые орнаментом из отпечатков гребенки или палочки. Начинается широкое применение новых пород камня – сланца, кварца, появляются новые способы его обработки – пиление, сверление, шлифование.

Появляются первые «производственные мастерские». И хотя хозяйство во многом остается еще присваивающим, именно в неолите формируются черты многих цивилизаций древности. Этот период справедливо называют «неолитической» революцией.

В экспозиции представлены кремневые орудия труда различного назначения: наконечники стрел, каменные топоры, а также фрагменты глиняных сосудов с разнообразными орнаментами, созданные руками обитателей неолитических стоянок. Большой интерес представляет группа предметов, обнаруженных в одном месте, там, где когда-то располагалась стоянка человека: керамика гребенчатого типа, обломок большой костяной иглы, скребок из камня, костяные гарпуны, отбойник, фрагменты костей животных и крупных рыб и т.д.В эпоху неолита наш край заселяли племена так называемой среднедонской неолитической культуры.

В эпоху бронзы происходит крупное разделение труда – выделение пастушеского скотоводства, которое становится основой хозяйства многих племен. В экспозиции представлены две булавы (одна из кварцита (найдена у с. Третьяки), вторая из змеевика (найдена в Теллермановском лесу)) – символ верховной власти, в обществе эпохи бронзы уже существовало деление на вождей, жрецов, воинов, простых пастухов.

Добыча и обработка металла – важнейшая черта того времени. Устанавливаются связи с отдаленными территориями. Центром добычи металла, снабжавшим сырьем племена нашего края, был Урал.

Бронзовый век представлен в экспозиции разными археологическими культурами: катакомбной (XVII - XVIII вв. до н.э.), абашевской (XVI - XV вв. до н.э.), срубной (XV - XII вв. до н.э.) и др. Рисунки, схемы захоронений, бронзовые ножи, керамика.

Распространение железа произвело настоящую революцию в жизни человека. С началом I тысячелетия до нашей эры начался и новый этап в развитии народов древности.

Начало железного века – это период разложения первобытнообщинного строя, появления классов и зачатков государственности. Появляются первые письменные источники о древних народах. В Прихоперье этот период начался в IX-VIII вв. до н.э. В это время одни народы сменяют другие: киммерийцы, скифы, сарматы…

Жизнь сарматских племен (проживали со II в. до н.э. - IV в. н. э.) раскрывается на предметах раскопок могильника возле с. Третьяки Борисоглебского округа. Образцы военного снаряжения подчеркивают воинственный характер сармат. Представлена реконструкция доспеха и вооружения воина скифо-сарматского времени.

Один из разделов посвящен связям с городами-факториями, с которыми тесно контактировали сарматы. Древнегреческие города на северных берегах Понта Эвксинского и Меотиды (Черного и Азовского морей) появились на завершающем этапе «великой греческой колонизации». Представлены: сероглиняная и краснолаковая керамика, бронзовый ковш, зеркало, светильник, монеты Боспорского царства и др.

С VII - X вв. н.э. история края связана с хазарами. Они образовали многонациональное государство - Хазарский каганат и контролировали громадные территории, обложив данью некоторые славянские племена.

В экспозиции: сабля, фрагменты хазарского щита, представленного реберными металлическими пластинами, котел, удила, стремена, набор железных пуговиц, кувшинов и другие предметные свидетельства той культуры.

В заключительном разделе представлены археологические находки, относящиеся ко времени половцев: сабля, сосуд для вина, кумган, котел, ножницы, зеркала, курительная трубочка. Обращает на себя внимание реконструкция седла кочевника, выполненная с высокой точностью и характерными особенностями всех элементов, а также колчан со стрелами.ическими пластинами, котел, удила, стремена, набор железных пуговиц, кувшинов и другие предметные свидетельства той культуры.

Посетители увидят как экспонаты, которые помнит не одно поколение борисоглебцев (кость мамонта, например, значится под номером 1 в книге поступлений основного фонда музея), так и совершенно новую коллекцию предметов археологии, которой пополнился Борисоглебский музей.

«Сибирский коридор»

«СИБИРСКИЙ КОРИДОР»

Знакомство с экспозицией предваряет просмотр фильма «История одной выставки. По материалам журналистского расследования Евграфа Кончина», задача которого – погрузить посетителей в атмосферу событий столетней давности, создать особый эмоциональный настрой для восприятия. В основу сценария положена история спасения в годы Гражданской войны уникальной выставки декабристов, организованной князем Сергеем Михайловичем Волконским, внуком декабриста Сергея Григорьевича Волконского, в Народном доме города Борисоглебска в апреле 1918 года.

Знакомство с экспозицией предваряет просмотр фильма «История одной выставки. По материалам журналистского расследования Евграфа Кончина», задача которого – погрузить посетителей в атмосферу событий столетней давности, создать особый эмоциональный настрой для восприятия. В основу сценария положена история спасения в годы Гражданской войны уникальной выставки декабристов, организованной князем Сергеем Михайловичем Волконским, внуком декабриста Сергея Григорьевича Волконского, в Народном доме города Борисоглебска в апреле 1918 года.

Выставка «Декабристы – первые борцы за свободу» имела четыре отдела: "До Сибири", "Сибирь", "Официальная Россия" и "Возвращение". Ее каталог был отпечатан в местной типографии в количестве двухсот экземпляров. На сегодняшний день чудом уцелел лишь один из них. Организация выставки декабристов – лишь штрих к портрету князя С.М. Волконского, малая толика той огромной созидательной работы, светом которой он озарил наш город на рубеже XIX и XX веков.

В доме аптекаря, Роберта Карловича Вейса – прибалтийского немца, судьбой заброшенного в Борисоглебск, (ныне здесь расположен Борисоглебский историко-художественный музей) князь был частным гостем. Сойдясь на поприще общественной работы на благо города (оба были гласными борисоглебской городской думы), они стали друзьями.

Посетители поднимаются по старинной парадной лестнице. Перед ними возникает портрет князя и раздается голос – голос незримого экскурсовода.

От имени князя он рассказывает о своем времени, о себе, об этом памятном для него доме, о выставке, которую он создал.

В зале декабристов каждая репродукция, каждый экспонат «поучительно говорит, рассказывает».

И не просто говорит, а говорит языком князя: образно, ярко, ведь для него декабристы – «удивительные люди удивительной эпохи, движимые не ненавистью, а любовью, не корыстью, а жертвой». Отрывки из мемуаров, использование технических средств (аудиоконтента, свето-звуковой программы), интересное архитектурно-пространственное решение зала – все это не просто переносит в другую эпоху, но и пробуждает ассоциации, рождает мысли и чувства.

Следующие два зала – кабинет князя и «комната с двумя балконами» раскрывают личность блистательного литератора, театрального деятеля, педагога, которого современники называли «одним из самых одаренных, своеобразных, умственно отзывчивых людей эпохи».

В кабинете нет ни одного портрета князя С.М. Волконского, но его присутствие ощутимо, каждая вещь помнит хозяина, несет информацию о нем. Основой построения экспозиции залов стали мемуары князя С.М. Волконского «Мои воспоминания».

Как писал князь, «вся книга не о себе… Пусть другие, если им интересно, говорят обо мне. Я буду говорить о других». Из множества потрясающих сюжетов, выразительных образов, метких характеристик, городских сценок, как из мозаики, складывается целостная картина жизни уездного города конца XIX начала ХХ вв. «Комната с двумя балконами» – столовая в доме Вейса – достаточно подробно описана князем: «Балкон столовой выходил видом на реку Ворону и на укутанную за ней дубовым лесом высокую гору. Здесь, на балконе, когда уже дубовые макушки рдели под лучами заката, а с Вороны поднималось в город стадо коров, сколько вечеров, нескончаемых рассказов...»

В экспозиции «Сибирский коридор» представлены подлинные вещи князя С.М. Волконского: книги, декоративные каминные бронзовые и фарфоровые вазы, статуэтки, часы, предметы мебели и др.

«В ОРУЖИИ ПОЗНАНИЕ ВРЕМЕН»

«В ОРУЖИИ ПОЗНАНИЕ ВРЕМЕН»

Музейная экспозиция создана в рамках реализации проекта с одноименным названием, при участии Президентского фонда культурных инициатив.

Основу музейной экспозиции составляет коллекция оружия, переданнаяВ 1983 году в дар родному городу генерал-лейтенантом медицинской службыК.Н. Павловским. Константин Никанорович Павловский собирал эту коллекцию оружия на протяжении всей своей жизни. Он был большим знатоком и ценителем оружия.Константин Никанорович Павловский (12.02.1904 – 14.11.1990 гг.) родился в Борисоглебске. Окончил Борисоглебскую Александровскую гимназию, затем Военно-медицинскую академию в Ленинграде (1930 год). Военный врач в различных войсковых частях. В годы Великой Отечественной войны – начальник медицинской службы крупных воинских соединений: Туркестанского военного округа, группы советских войск в Германии. В 50-е годы Павловский – заместитель начальника Главного военно-медицинского управления Министерства обороны СССР, затем председатель Военно-медицинского технического управления при Совете Министров СССР. Через всю жизнь К.Н. Павловский пронес любовь к родному городу, неоднократно посещал его. В 1990 годуК.Н. Павловскому было присвоено звание почетного гражданина Борисоглебска.

Каждый предмет коллекцииовеян легендой, каждый – символ страны, эпохи. Это подлинные произведения искусства, созданные мастерами-оружейниками: шпага Фридриха Августа I – короля Польского и курфюрста Саксонского, сабля вице-короля Индии, шашка адмирала А.В. Колчака, самурайские ножи и мечи, дамасские клинки, шлем индийского паши и многое, многое другое.

Коллекция оружияразмещена необычно, в полуподвальном этаже музея.Спускаясь вниз по лестнице при свете горящих факелов, уже понимаешь, что тебя ждет что-то необычное и зрелищное. И действительно, залы напоминают рыцарский замок с атмосферой таинственности и ирреальности. Вас встречает фигура рыцаря с мечом, в полных доспехах, интерьерные зоны, выразительная панорама битвы,скульптура бога войны Марса и т.д. Все создает иллюзию погружения. В небольшом пространстве сокрыты целые миры: мир философии, культуры, истории, географии и т.д.

Экспонатыразмещены в двух залах, где установлена оригинальная подсветка экспозиционных зон. Витрины снабжены дополнительным сопроводительным этикетажем, в котором содержатся характеристики экспонатов.

Для маленьких посетителей организовано несколько игровых зон. Внимание посетителей постарше привлечет информационный сенсорный стол, в контенте которого содержится большое количество тематической иллюстративно-справочной литературы.